【乌鲁木齐市融媒】红柳挡风沙,大芸寄长思——追记著名植物学家、治沙专家刘铭庭先生

作者:阿克苏站 更新时间:2025-11-20

风吹过塔克拉玛干沙漠边缘,红柳丛纤细的枝条倔强挺立;沙土层下,嫩黄的大芸芽尖顶破砂砾静默生长;当沙漠被点点绿洲串联,那位书写“人进沙退”绿色传奇的老人,却已经长眠。

10月31日,中国著名植物学家、治沙专家,扎根新疆一生的中国科学院新疆生态与地理研究所研究员刘铭庭先生溘然长逝。11月4日,刘铭庭遗体告别仪式在乌鲁木齐举行,一声声“刘红柳”的深情呼唤,诉说着他一生与红柳相伴的故事。

1957年来到新疆,从风华正茂到白发苍苍,他扎根新疆,将一生许给大漠,68年坚守,如红柳般坚韧,默默扎根,静静绽放。

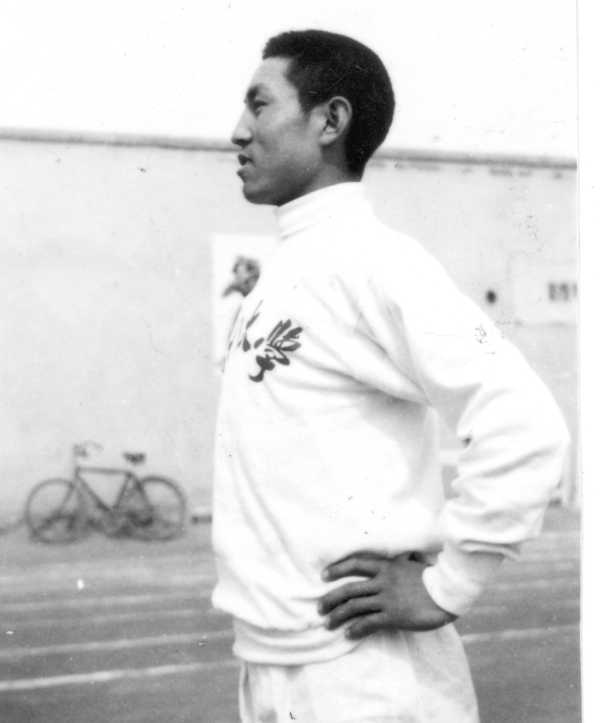

刘铭庭先生在田间。刘渠华供图

“我这一生就做了两件事情,一个是研究红柳,一个是研究出人工种大芸的方法,为广大沙漠地区的群众致富找到了一条出路。”刘铭庭生前接受采访时这样说。

如今,他走了,但他研究的红柳已蔚然成林,培育的大芸将年年新生......

主动请缨,“把我分配到祖国边疆去”

时钟拨回到1957年5月,即将从兰州大学生物系植物专业毕业的刘铭庭,一心想到新疆去。

为何想到新疆?这源于一次经历。1956年,刘铭庭来到新疆塔克拉玛干沙漠进行考察,在这里,干旱与风沙是主调,沙漠、盐碱地遍布,在刘铭庭心中刻下深深的印记。也是在这里,他第一次见到红柳,便被这能与风沙、盐碱奋力抗争的植物所吸引。沙漠艰苦的自然条件,让年轻的刘铭庭萌生投身祖国治沙事业的想法。

刘铭庭先生青年时期。刘渠华供图

那个年代的大学生很少,根据当时毕业分配情况,刘铭庭清楚地知道,他会分配到比较好的单位。但一心想到新疆的他,在毕业前3个月,便主动给时任国家高等教育部部长杨秀峰写了一封信。他在信中写道:“我坚决要求组织把我分配到祖国最艰苦、最需要的地方去,把我分配到祖国的边疆去……”

很快,他就接到回信,如愿被分配到中国科学院新疆分院生物研究室(现中国科学院新疆生态与地理研究所)。

1957年,22岁的刘铭庭毕业后便来到新疆,从事沙漠植物研究。从此,沙漠成了他生命的原野。

沙海为伴,补全柽柳种类研究空白

治沙苦得很,到沙漠里面,人又少,天又热,工作很艰苦,想搞治沙的人很少。但刘铭庭说,没有人去他去,他到新疆来就是要改变这个环境。

开始,刘铭庭跟着老一辈蹲守沙漠,白天记生理生态数据、晚上在煤油灯下整理标本,连吃饭都在琢磨红柳根系生长规律。后来到中国科学院新疆生态与地理研究所策勒沙漠研究站(现策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站),漫漫黄沙成了他的流动“实验室”。

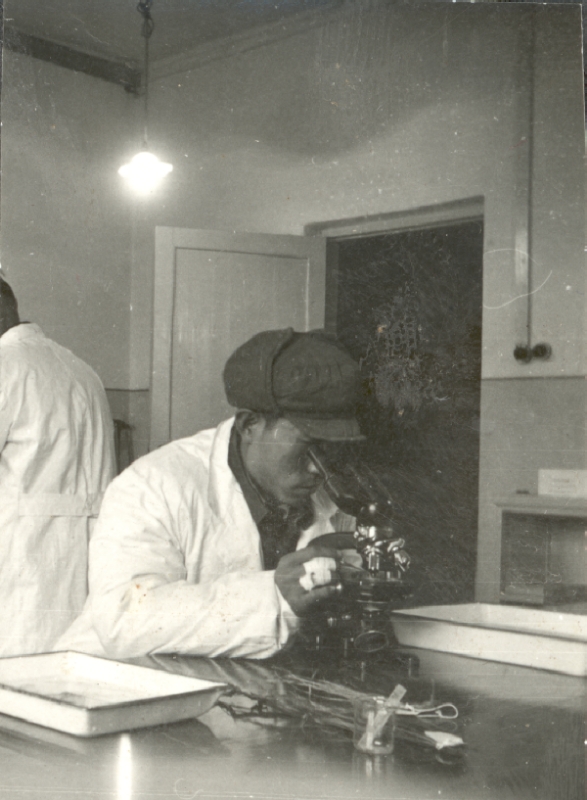

刘铭庭先生正在实验室做实验。刘渠华供图

1959年,刘铭庭加入塔克拉玛干沙漠综合科学考察队,在一次考察中,他被一片流沙半埋的灌木丛所吸引,这些枝条纤细坚硬、退化叶贴枝,长相明显异于常见的红柳,他认为或许是从未发现的新种,最初起名沙生柽柳。

此后,他顶着酷暑往返风沙区,记录习性、观察花果、带样本比对验证,最终将这种植物命名为“塔克拉玛干柽柳”。

此后的十年间,他走遍南疆沙漠戈壁,又发现了莎车柽柳、塔里木柽柳等5个新种,编撰的《中国柽柳属植物综合研究图文集》、《柽柳属植物综合研究及大面积推广应用》等书籍更填补国内空白,丰富了我国沙漠植物生态学研究。

“老刘擅长记笔记,总爱拿个小本本和笔记东西,有的记着红柳的‘脾气’,有的记得是老乡赶着毛驴车拉了多少柴火。” 中国科学院新疆生态与地理研究所研究员潘伯荣如是说,他至今仍记得当年科研团队里的这些“美谈”。

潘伯荣1972年入职,比刘铭庭小12岁,俩人共事多年,亦师亦友,结下深厚情谊。

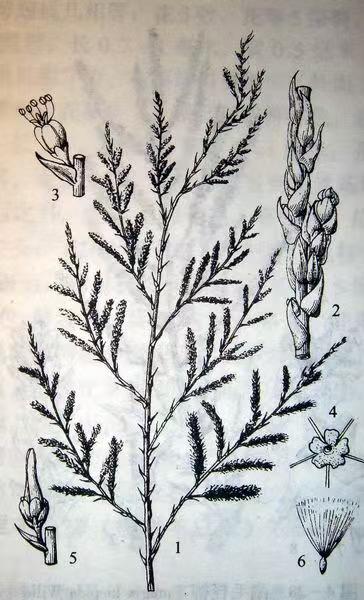

忆起往昔岁月,潘伯荣打开话匣子,坦言自己特别佩服刘铭庭的画技,称其水平很高,刘铭庭在植物学研究领域兼具科研与绘图能力,其亲手绘制的插图,广泛应用于多本重要学术著作中,如《中国植物志》(柽柳属相关章节)、《中国树木志》(柽柳属部分),以及他独立编撰的《中国柽柳属植物综合研究图文集》,书中涉及柽柳属植物的插图,均出自他之手。

“他把新疆柽柳等植物画得细致入微、形态精准,这份功底源于对工作的热爱。”潘伯荣说,刘铭庭的手绘插图(如长穗柽柳外形图)精准呈现植物结构,既为柽柳研究提供了直观参考,也彰显他科研中的严谨细致。

刘铭庭先生亲手绘制的中国柽柳属植物不同种的形态图。刘渠华供图

谈及父亲刘铭庭对科研的投入,其长女刘渠华说:“父亲总说时间有限,要把精力用在有用的地方,这些书以后能帮年轻人少走些弯路,也能为新疆作贡献。”

而令潘伯荣印象最深刻的一件事,是刘铭庭为了把柽柳治沙的知识带给南疆群众,他自制了一套科普资料,包含照片、科普展板,走到哪就带到哪,时时展示宣讲。

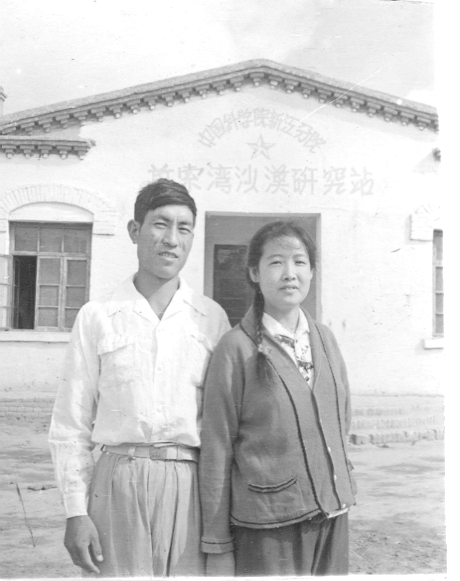

刘铭庭先生和妻子储惠芳的合影。刘渠华供图

技破难关,打造“人进沙退”治沙典范

在我国治沙史上,刘铭庭的名字与红柳紧紧相连。他用一生的坚守与创新,在新疆荒漠中书写自己的治沙传奇。

关于这份执着,还要从1982年说起。当时,新疆策勒县面临流沙围城、三度迁县的危机。

危急时刻,刘铭庭与同事张鹤年主动请缨。他们向当地政府立下 “军令状”:5年内完成6万亩流沙治理,为策勒县筑起绿色屏障。

面对茫茫沙海和极端环境,刘铭庭等人扎进风沙区。白天,他们顶着烈日,用标杆、测绳测流动沙丘移动速度,记录风速、风向。夜晚,临时帐篷里,刘铭庭借煤油灯光,整理数据、画治沙方案,琢磨如何突破红柳育苗技术。

红柳是荒漠中的“固沙能手”,但传统育苗方式成活率低、成本高,难以大规模推广。刘铭庭经过数百次试验,从当地自然现象中获得灵感:夏季洪水过后,沙区偶尔会自然长出零星红柳苗。

中国科学院新疆生态与地理研究所研究员雷加强解释,这一方法就是利用夏季洪水漫灌为沙层补充水分条件,同时恰逢红柳种子随风和洪水自然散落而萌发,再通过后期科学管护,让幼苗扎根生长,最终形成连片的红柳固沙林。

这一技术推广后,治沙效率得以提升。在刘铭庭团队带领下,当地群众也积极参与治沙。大家挖渠、引洪水、撒种子,风沙区里处处是忙碌的身影。

原本计划5年完成6万亩治沙的任务,仅用3年就超额完成。15万亩流动沙丘披上绿装,“荒漠变绿洲”照进现实,策勒县成为全国闻名的“人进沙退”治沙典范。

当地村民第一次看到成片红柳拦住黄沙,看着曾经的沙窝子长出牧草、引来飞鸟,不禁感叹:“刘教授让沙子‘听话’了,我们的家终于保住了。”

1995年,联合国环境规划署首次设立“全球土地退化和荒漠化控制成功业绩奖”,表彰全球荒漠化治理的杰出成果。刘铭庭研发的红柳引洪造林技术,凭借其显著成效与可观推广价值,成为首个获此殊荣的中国技术。

种植大芸,沙生“黄金”治沙富民

站上国际领奖台,刘铭庭并未止步于荣誉。他始终在思考一个问题:“治沙若不能与富民结合,绿色终难持久。”

此后,他带领团队探索“治沙+产业”模式,而这一理念的践行,早在日常治沙工作中便已扎根。

1995年,刘铭庭的退休生活并未按“安逸”剧本展开。于田县人民政府向他发出邀请。原来,当地老百姓想种大芸脱贫,却苦于没有技术,希望他能出手相助。刘铭庭没有丝毫犹豫,带着妻子储惠芳,揣着毕生积蓄,一头扎进于田县的戈壁荒滩。

刘铭庭先生与妻子储惠芳在工作。刘渠华供图

1998年,他们在三面环沙的土地上搭起一排平房。最初的日子格外艰苦:没水没电,买趟菜要走十几公里,储惠芳瘦了10公斤,刘铭庭更是“暴瘦”22公斤,可他从没想过退缩,最终在这里建立全世界首个柽柳大芸示范基地——于田大芸种植场。

苁蓉,又名大芸,是列当科苁蓉属多年生根寄生草本植物,有“沙漠人参”美誉。

“我爸眼里总透着光,说要把这500亩沙海戈壁建成大芸种植示范基地,一定能让乡亲们过上好日子。”刘铭庭的长子刘军回忆道。

那些年,刘军常去于田县大芸种植场帮忙,记忆里父亲的身影总在沙地里忙碌,要么在红柳根旁琢磨接种技巧,要么在田埂上跟农民交流种植经验。

刘渠华接过话茬说:“在于田县的这些年,父母终于相守在一起,妈妈总说苦也是甜。”

刘铭庭先生家庭合照

大芸寄生在红柳根部,是沙漠地区的一种珍贵药材,市场需求很大,在上世纪80年代末刘铭庭首次试验成功前,从未被人工种植成功。

刘铭庭带着团队反复试验,终于找到关键:红柳苗长到1.5米时接种大芸,种植深度控制在60厘米至80厘米。

人工种植大芸试种成功后,刘铭庭将技术免费传授给群众,还把技术编成“顺口溜”方便老乡记忆:“红柳长到腰,大芸埋得巧,水要慢慢浇,丰收跑不了。”

于田当地种植户买买提?吐尔逊,2000年跟着刘铭庭学种大芸,第一年就种出3亩高产大芸,收入比种庄稼翻了三倍。后来,他带动村里20多户老乡种大芸,如今家里盖了新房。

“我总跟朋友说,要不是刘专家,咱们还在跟沙子斗呢。”买买提·吐尔逊说。

“刘老师总说,种大芸是为了让老百姓有奔头,技术只有落地,才能真正帮到乡亲们。”中国科学院新疆生态与地理研究所塔克拉玛干沙漠生态系统野外科学观测研究站站长范敬龙说。

刘铭庭先生在荒漠的留影。刘渠华供图

薪火相传,治沙精神续写“绿洲梦”

而刘铭庭的治沙情怀,早已跨越国界。

2016年一个冬日,刘铭庭坐着轮椅来到研究所,一进门就喊着雷加强的名字:“小雷,听说你带队到非洲做防沙治沙工作,我愿意到非洲种植红柳、接种大芸,把中国的防沙与沙产业技术带过去。”

“虽然后来非洲肉苁蓉种植合作没能开展,但在乌兹别克斯坦,他的技术已让红柳、梭梭成林,大芸扎根。”雷加强说,现在他们团队仍在推进中亚地区的治沙合作,努力实现刘铭庭毕生夙愿。

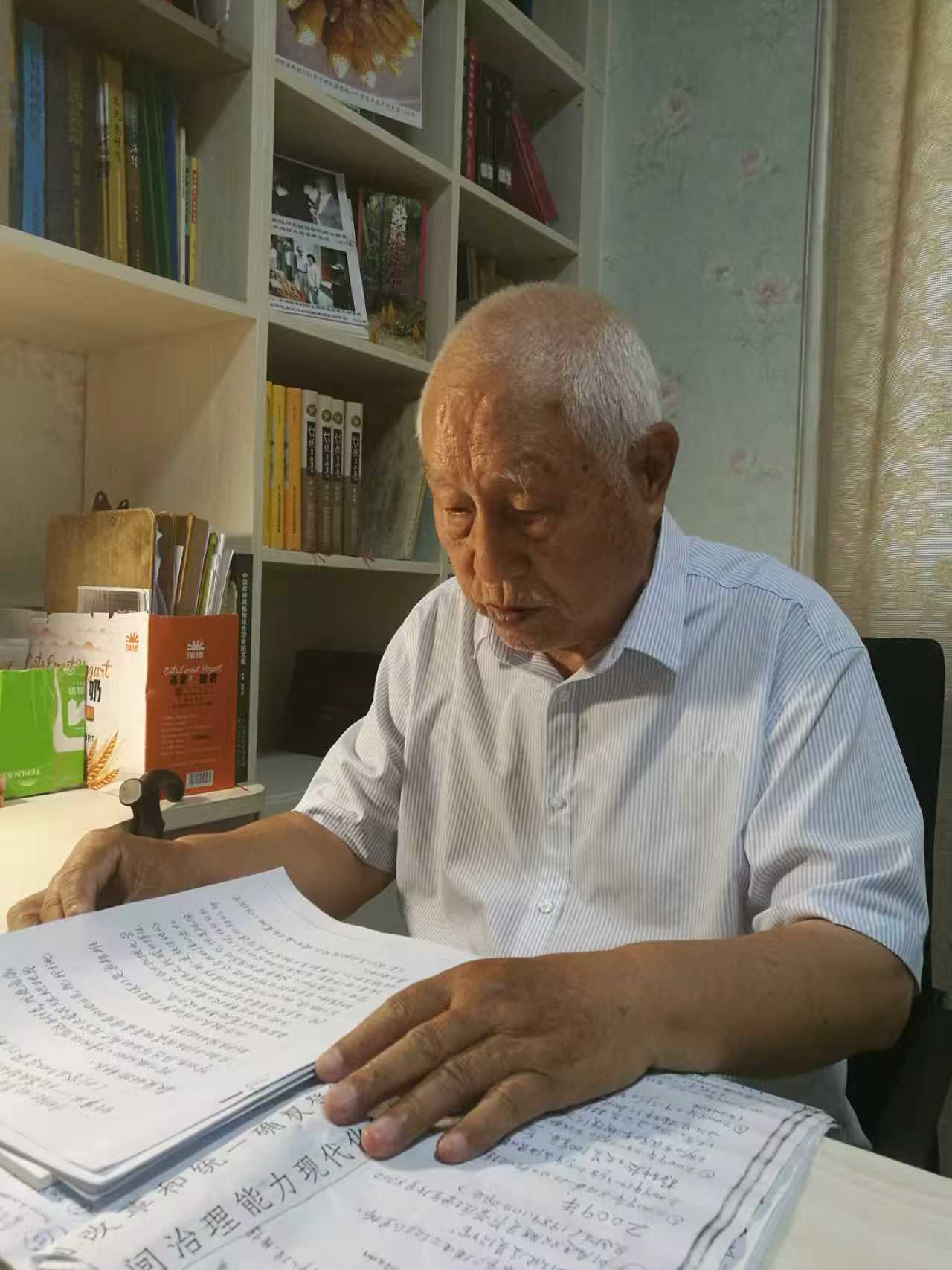

刘铭庭先生在家读书。刘渠华供图

2023年,刘铭庭由于常年在风沙地中工作,走路膝盖疼痛,从此卧床不起,无法再去野外,却常跟中国科学院新疆生态与地理研究所国家荒漠-绿洲生态建设工程技术研究中心副主任、正高级工程师李生宇等人聊起南疆治沙进展。

2002年刚进单位时,李生宇对刘铭庭的印象是“常年奔波在野外,更像一位农民,常蹲在沙地里忙碌,工作很接地气”。

有次他问刘铭庭:“治沙这么苦,图什么”?而刘铭庭指着远处红柳林答:“等这些红柳长大,老乡们就不用怕沙子了,这就是咱们科研人要‘图’的。”

而这句话,后来成了李生宇给学生上课必讲内容。

“他听说我在做经济型绿洲防护林体系,种沙棘、枸杞,特别高兴,说这个思路好,治沙不能只追求绿色,还要让老百姓有收入。”李生宇说。

刘铭庭先生取得荣誉后得到留影。刘渠华供图

如今,李生宇带着团队推进 “新疆荒漠化地区自然恢复潜力利用技术集成示范” 等项目,还参与编写了国家标准《肉苁蓉培育技术规程》。

“刘老师常说,科研成果要不断向前推进,不能止步。现在我们在高抗逆植物种植、高矿化度咸水利用上又有新突破,这些都是一代代科研人接力的结果。”李生宇说。

2025年9月,92岁高龄的刘铭庭因病住院,谁也没想到,一个月后他就离开了。

“走得太突然,我总觉得他没离开,只是像以前一样,背着背包,又去南疆出差了。”刘渠华红着眼眶说,现在看到大家都在坚持治沙,看到越来越多年轻人学治沙技术,我就知道,父亲的“绿洲梦”还在延续。

在塔中沙漠植物园,引种的以他的名字命名的红柳新种,已经长成林地。

范敬龙说:“每次看到这片林地,都会想起刘老师蹲在沙地里育苗的模样,眼里满是执着与专注,那是对科研事业最纯粹的敬畏。”

被很多人称为“刘红柳”的他走了,但他的“绿洲梦”还在继续。待来年春风起,红柳再抽新芽,沙海再添新绿,那些扎根沙漠的忙碌身影,将续写更多“人进沙退”的传奇,让先生的精神如红柳般,在风沙中永远挺立、生生不息。

在荒凉的沙漠丰盈人生

“我坚决要求组织把我分配到祖国最艰苦、最需要的地方去,把我分配到祖国的边疆去……”刘铭庭一生都在践行着自己最初的誓言。

在新疆,胡杨是“大漠脊梁”,其“三千年”的坚韧与奉献,早已融入这片土地的精神血脉。而红柳是沙漠守护者,为荒漠撑起绿色屏障。

一生择疆,一世治沙的刘铭庭,68年扎根沙海的人生,恰是“艰苦奋斗、自强不息、扎根边疆、甘于奉献” 的胡杨精神在科研人身上的鲜活具象——他以红柳为笔,在荒漠上书写的不仅是“人进沙退”的治沙奇迹,更是一份跨越时空的精神答卷。

22岁主动请缨赴疆,放弃优渥前程,一头扎进塔克拉玛干,他把科研的根,深深扎进了风沙最烈的地方,用行动诠释“没人去,我就去”的担当。

退休后携积蓄赴于田,在“没水没电”的戈壁建大芸基地,将人工种植技术编成“顺口溜”免费传授,让沙生“黄金”变乡亲“致富果”。他始终坚信“治沙要富民”,把科研成果变成了老百姓看得见的好日子,让绿色不仅扎根沙漠,更扎根人心。

只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生,刘铭庭走了,但他如红柳般扎根新疆大地,留下的治沙技术、为民初心,正影响着更多人续写“绿洲梦”的新传奇。(江斌伟)