大兴安岭国家野外站在寒温带针叶林土壤碳排放对气候变化的响应机制方面取得进展

作者:大兴安岭站 更新时间:2025-10-27

近年来,由全球气候变化引起的温度升高、降水格局改变与氮沉降加剧等过程,深刻影响着中国陆地生态系统的碳循环与碳储量,其中高纬度冻土区森林的碳动态响应尤为显著。然而,现有关于冻土区土壤碳排放的研究主要集中于高寒草地,而对兴安落叶松等典型寒温带针叶林(占大兴安岭森林面积80%)的关注相对不足;此外,多数研究聚焦于探讨单一气候因子变化,缺乏对不同气候变化情景下土壤碳排放调控路径的对比分析。当前,大兴安岭地区正经历“暖湿化”与氮沉降的多重胁迫。基于此,本研究以兴安落叶松林为对象,开展多气候因子模拟试验,研究不同梯度增温、增雨和施氮对融化、生长和冻结期土壤碳、氮动态和CO2通量的影响,旨在揭示寒温带针叶林土壤碳排放对气候变化的响应规律及机制。

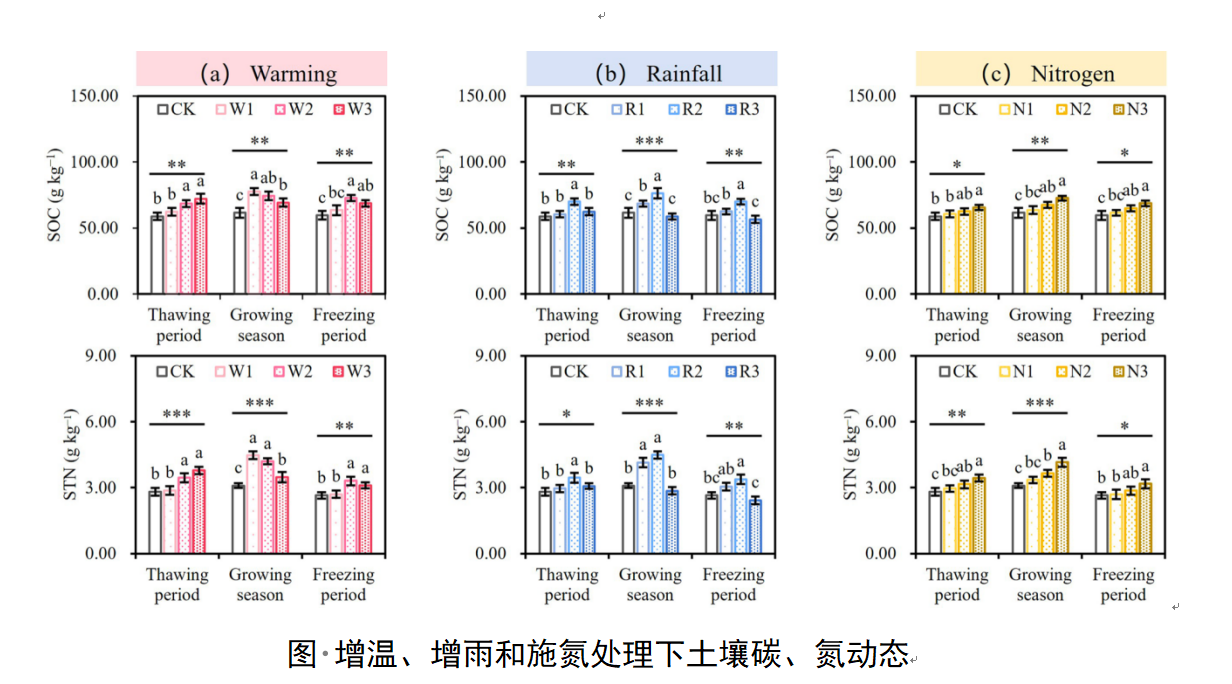

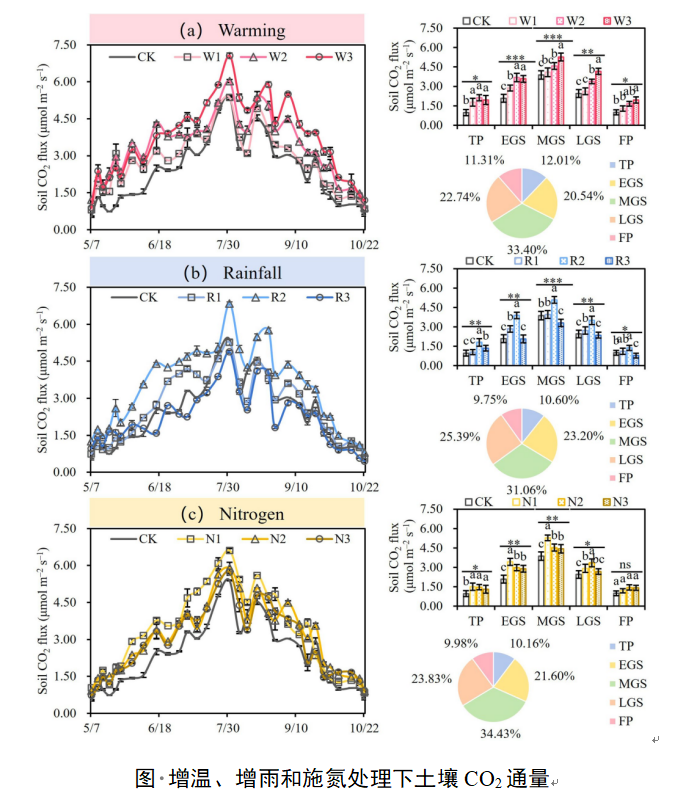

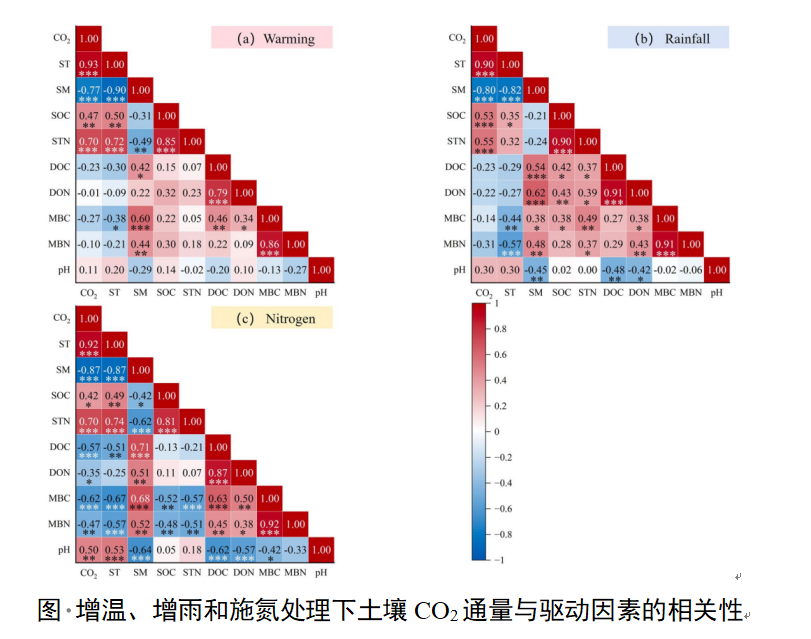

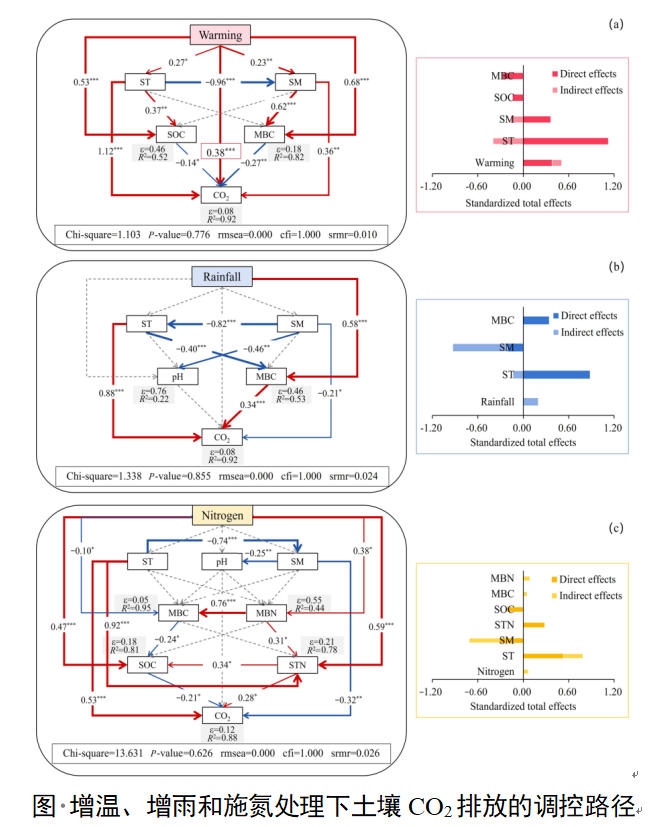

研究发现,温度升高、降雨增加及氮素添加对寒温带针叶林土壤碳、氮动态和CO2通量影响不同。适度处理可促进土壤碳氮积累,反之则会削弱该效应甚至导致其含量减少;温度升高(最高达2.0 ℃)时土壤CO2通量显著增大,降雨增加20%可显著提高通量,而降雨增加30 %则会降低通量,随氮素添加量(2.5、5.0、10.0 g・m⁻2・a⁻1)增加,通量增幅逐渐趋缓。三者调控路径存在差异:增温直接作用于土壤CO2排放,增雨主要由“降雨-微生物生物量碳(MBC)-CO2”路径调控,而施氮则通过改变土壤有机碳(SOC)和全氮(STN)产生间接调控,微生物生物量氮(MBN)亦发挥不可缺少的作用。全年数据显示,温度升高1.5-2.0 ℃、降雨增加20 %显著提升CO2年总排放量,氮素添加无显著影响。

该研究为明晰气候变化对落叶松森林土壤碳循环及CO2排放的影响具有重要的指导价值与实践意义。科学上,阐明兴安落叶松林土壤碳排放对气候变化的非线性响应机制,并建立“环境-微生物(MBC/MBN)-碳排放”耦合框架。应用上,可为寒温带森林气候适应经营、冻土区碳汇调控提供理论依据,结论可推广至欧亚北方针叶林带,支撑区域生态恢复。

该成果以“Response of soil carbon emissions to warming, rainfall increase and nitrogen addition in cold‑temperate coniferous forests under global climate change”为题发表于Journal of Forestry Research(中科院1区TOP,IF=4.6),内蒙古农业大学林学院森林经理学专业博士研究生菅亚男为第一作者,张秋良教授为通讯作者。该研究工作由内蒙古自治区科技计划项目(2023YFDZ0026、2024KYPT0003)等项目资助,得到了内蒙古大兴安岭森林生态系统国家野外科学观测研究站观测仪器设备和监测样地的长期支持。